Научный исследователь Гарвардской школы бизнеса, магистр экономики Ботир Кобилов анализирует охват населения Узбекистана в возрасте 20−24 лет высшим образованием и обосновывает необходимость значительного расширения доступа к нему.

Достаточен ли охват высшим образованием

Согласно данным Министерства высшего и среднего специального образования, в Узбекистане в настоящее время функционируют 58 вузов, включая 20 университетов, 36 институтов, 2 академии и 14 их филиалов в регионах. В это число не входят 7 вузов, созданных совместно с зарубежными высшими образовательными учреждениями (из Великобритании, Италии, Сингапура, Южной Кореи, России).

На графике ниже, составленном по данным Минвуза, желтая линия показывает квоту приема во все государственные вузы с 1996 по 2017 год, красная — количество абитуриентов, сдавших документы в этот период.

График 1. Динамика роста квотируемых мест и числа абитуриентов. Источник: Минвуз.

Бросается в глаза стремительный рост числа не поступивших абитуриентов в государственные вузы. Разрыв увеличивается с каждым годом. Самое тревожное — то, что большое число не поступивших ежегодно добавляются к быстро растущему слою населению в возрасте 18−24 лет.

Квоты для дополнительного приема устанавливаются исходя из потенциала вуза и направлений образования. Но количество дополнительных мест совсем невелико. В 2016/2017 учебном году в вузы, включая филиалы зарубежных вузов, принято около 61,2 тысячи студентов. 663,3 тысячи абитуриентов из 729,9 тысячи не поступили в государственные вузы в 2017 году! Процент поступивших находится на историческом минимуме.

Год | Абитуриенты | Квота | Разница | % поступления |

1996 | 106000 | 49016 | 56984 | 46,2% |

1997 | 123494 | 44825 | 78669 | 36,3% |

1998 | 148481 | 35648 | 112833 | 24% |

1999 | 193970 | 35350 | 158620 | 18,2% |

2000 | 214098 | 31568 | 182530 | 14,7% |

2001 | 274631 | 36044 | 238587 | 13,1% |

2002 | 236920 | 39765 | 197155 | 16,8% |

2003 | 238727 | 45468 | 193259 | 19% |

2004 | 256847 | 52758 | 204089 | 20,5% |

2005 | 286943 | 57485 | 229458 | 20% |

2006 | 329478 | 60729 | 268749 | 18,4% |

2007 | 363669 | 73195 | 290474 | 20,1% |

2008 | 361372 | 82918 | 278454 | 22,9% |

2009 | 350954 | 66556 | 284398 | 19% |

2010 | 385700 | 56607 | 329093 | 14,7% |

2011 | 418724 | 56607 | 362117 | 13,5% |

2012 | 432110 | 56374 | 375736 | 13% |

2013 | 480540 | 56607 | 423933 | 11,8% |

2014 | 543244 | 57907 | 485337 | 10,7% |

2015 | 605800 | 57907 | 547893 | 9,6% |

2016 | 663298 | 57907 | 605391 | 8,7% |

2017 | 729947 | 66586 | 663361 | 9,1% |

Таблица 1. Ежегодная статистика абитуриентов и квот. Источник: Минвуз.

Как обстоят дела в других странах? Для сравнительного анализа по странам мира будем ссылаться на индикатор ЮНЕСКО — Gross Entry Ratio to First Tertiary Programmes, 2015 год. В нем учитывается Международная стандартная классификация образования (МСКО) шестого и седьмого уровня (бакалавриат и магистратура). Индикатор рассчитывает долю студентов, которые поступили в вузы в 2015 году, к общей численности населения возраста, соответствующего уровню образования. Этот индикатор также используется как показатель доступности высшего образования населению страны.

Страна | % поступления |

Сербия* | 97,4 |

Новая Зеландия | 95,6 |

Турция** | 92,3 |

Чили** | 87,9 |

Швейцария | 86,9 |

Дания** | 85,4 |

Беларусь | 84,4 |

Россия | 84,2 |

Япония** | 81,1 |

Казахстан* | 69,2 |

США | 50,9 |

Афганистан** | 15 |

Ангола | 10,1 |

Бурунди** | 10 |

Узбекистан | 9,6 |

Буркина-Фасо | 9,1 |

Мадагаскар | 7,7 |

Мозамбик* | 6,6 |

Мавритания | 6 |

Эритрея | 3,6 |

Таблица 2. Процент поступивших студентов от населения возрастной категории, соответствующей времени обучения в вузе, в 2015 году (* — 2016 год, ** — 2014 год). Источник: ЮНЕСКО.

Таблица 2 показывает, что в Узбекистане всего 9,6% от количества населения, относящегося к возрастной категории потенциальных абитуриентов, поступили в вузы в 2015 году. Это почти совпадает со значением в таблице 1, хотя показатели эти различны. Первый показатель — это процент поступивших от числа всех абитуриентов, второй — процент поступивших от количества населения, относящегося к возрастной категории потенциальных абитуриентов.

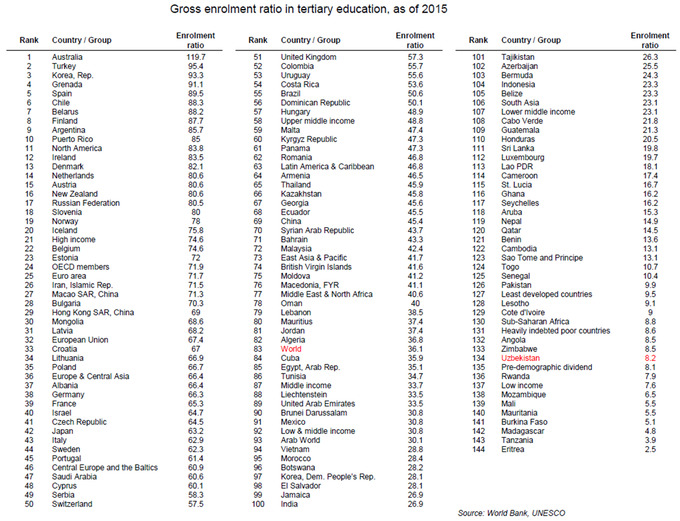

Для сравнения количества людей с высшим образованием по странам используем данные ЮНЕСКО по совокупным долям учащихся в высшем образовании — Gross Enrolment Ratio to Tertiary Education. Этот показатель рассчитывается как отношение общего числа всех учащихся вузов (зачисленных в вузы), вне зависимости от их возраста, к общей численности населения возраста, соответствующего уровню образования. Высшее образование в этом контексте включает в себя все виды постшкольного образования, в том числе обучение в колледжах и университетах. Для Узбекистана ЮНЕСКО считает эту категорию в диапазоне 19−23 лет.

Таблица 3. Валовый коэффициент охвата высшего образования. Источники: Всемирный банк, ЮНЕСКО.

Отметим, что, например, в Австралии эта цифра больше 100%, благодаря большому числу иностранных студентов. В итоге количество студентов превышает население Австралии той возрастной категории.

Согласно таблице 3, в 2015 году в Узбекистане около 8,2% населения в категории 19−23 лет обучались в вузах. Это на одном уровне с категорией бедных стран с крупной задолженностью, в 4 раза ниже, чем в среднем по миру, в 5 раз ниже, чем в Казахстане, в 8 раз ниже, чем в Монголии… К 2017 году этот показатель увеличился лишь до 9,1%.

Посмотрим на возрастную структуру постоянного населения Узбекистана. В конце 2016 года количество населения в категории 20−24 лет составило 3,18 миллиона человек, 8,4% от этого числа составляет около 267 тысяч человек. Остальные 2,91 миллиона человек не были вовлечены в высшее образование. Несмотря на то, что Госкомстат использует категорию 20−24 лет, а ЮНЕСКО — 19−23 лет, предположим, что число 19-летних и 24-летних отличается незначительно.

Чем заняты не охваченные высшим образованием

Очевидно, что предложение совсем не соответствует спросу. Так как доступность образования очень низкая, то первое, что приходит на ум потенциальному абитуриенту, — обучаться за рубежом. Посмотрим, в каких странах присутствует наибольшее количество студентов из Узбекистана, используя данные ЮНЕСКО.

Страна | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

Россия | 11343 | 10096 | - | 12783 | 16162 |

Казахстан | 2910 | 2898 | 3049 | 4969 | 3529 |

Украина | - | - | - | 2072 | 2061 |

Германия | - | - | 789 | 786 | 727 |

Южная Корея | 384 | 376 | 411 | 475 | 700 |

Малайзия | - | - | - | 787 | 671 |

Латвия | 50 | 96 | 190 | 366 | 625 |

Кыргызстан | 4122 | 1544 | 1219 | 1142 | 620 |

Турция | 159 | 210 | 251 | 371 | 556 |

США | 549 | 471 | 426 | 440 | 481 |

Япония | 213 | 198 | 202 | 214 | 260 |

Великобритания | 171 | 139 | 129 | 173 | 205 |

Италия | 93 | 90 | 78 | 155 | 170 |

Всего | 22132 | 17877 | 8243 | 26070 | 27918 |

Таблица 4. Количество студентов из Узбекистана, обучающихся в других странах. Источник: ЮНЕСКО.

Более половины всех студентов, которые обучались за границей в период с 2011 по 2015 год, выбрали Россию. Казахстан и Украина замыкают тройку лидеров. Стоит отметить, что в этих странах обучение ведется в основном на русском языке, и знание других языков не требуется. Стоимость обучения в этих странах намного ниже, чем в странах дальнего зарубежья, а возможности совмещения учебы с работой шире, чем, скажем, в США, Германии или Великобритании.

Определенная часть молодежи, которая не получила возможность поступить в вузы Узбекистана, отправляется на заработки в страны ближнего зарубежья. Нет возможности посмотреть на статистику по возрастной разбивке всех исходящих трудовых мигрантов из Узбекистана в Россию, но можно с уверенностью сказать: молодежь в возрасте 18−24 лет составляет довольно большую часть. Приведем данные статистических служб России и Узбекистана по миграции.

Год | Из Узбекистана | В Россию | % |

1997 | 195001 | 39620 | 20,3% |

1998 | 193274 | 41800 | 21,6% |

1999 | 224656 | 41615 | 18,5% |

2000 | 212472 | 40810 | 19,2% |

2001 | 229603 | 24973 | 10,9% |

2002 | 236127 | 24951 | 10,6% |

2003 | 232707 | 21457 | 9,2% |

2004 | 243490 | 14948 | 6,1% |

2005 | 246386 | 30436 | 12,4% |

2006 | 209227 | 37126 | 17,7% |

2007 | 214310 | 52802 | 24,6% |

2008 | 195836 | 43518 | 22,2% |

2009 | 187710 | 42539 | 22,7% |

2010 | 183858 | 24100 | 13,1% |

2011 | 184149 | 64493 | 35% |

2012 | 210653 | 87902 | 41,7% |

2013 | 189650 | 118130 | 62,3% |

2014 | 183916 | 131275 | 71,4% |

2015 | 168579 | 74242 | 44% |

2016 | 167796 | 60977 | 36,3% |

Таблица 5. Число уехавших по годам. Источник: для Узбекистана — Госкомстат, для России — Росстат.

В 2014 году 71% всех уехавших из Узбекистана направились в Россию, в 2015 году — 44%, в 2016 году — 36%. Определение слова «уехавших» не совсем понятно: включает ли оно только уехавшие на ПМЖ или также другие категории. Однако краткосрочный тренд подтверждает — несмотря на то, что ежегодное число уехавших из Узбекистана остается стабильным, количество исходящих мигрантов в Россию в последнее время снижается.

Согласно данным по трудоустройству, уровень безработицы в Узбекистане в последние годы находился около естественного уровня безработицы на отметке около 5%. Судя по всему, не получившие образование молодые люди не остались «на улице» и включены в трудовые ресурсы.

Что мешает расширить охват высшим образованием

Год назад была утверждена программа комплексного развития системы высшего образования на 2017−2021 годы с объемом финансовых средств порядка 1,7 трлн сумов. Предусмотрено увеличение квоты приема в вузы на 18% к 2021 году. То есть с сегодняшних 66 тысяч примерно до 78 тысяч. На фоне роста количества не поступающих абитуриентов с каждым годом необходимо принимать более масштабные меры.

Основные препятствия для увеличения числа учащихся в государственных университетах — это пространство и преподаватели. Увеличение пространства требует новых зданий, нового строительства, реконструкции и модернизации инфраструктуры. Эти расходы отражаются в данных Госкомстата среди инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности.

В первых трех кварталах 2016 и 2017 года объем инвестиций в основной капитал сферы образования составлял наименьшую долю всех инвестиций — чуть больше, чем в здравоохранении. Если объем общих инвестиций за три квартала 2016 и 2017 года составлял 39,5 трлн сумов и 34,4 трлн сумов соответственно, то сумма потраченных средств на образование составляла 997,5 млрд сумов и 869,7 млрд сумов соответственно. Это в 15 раз меньше, чем средства, потраченные в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.

Узбекистан давно отказался от плановой экономики, но в системе образования до сих пор практикуются квоты и неэффективные методы планирования.

Нет конкуренции среди вузов. В развитых странах университеты конкурируют между собой, чтобы привлечь талантливого студента. В Узбекистане абитуриент имеет право сдачи документов только в один государственный вуз, и процесс отбора в эти вузы оставляет желать лучшего. Применение стандартизированных тестов, как, например, SAT в США, который определяет потенциал абитуриентов для колледжей и университетов, могло бы унифицировать оценку знаний всех абитуриентов разных направлений и сменить текущую систему.

Вузы не заинтересованы в дальнейшей судьбе выпускника. Цель вуза должна состоять в том, чтобы каждый студент получал достойное образование, навыки, знания, необходимые для дальнейшего развития и трудоустройства. Следовательно, качество трудоустройства выпускника должен быть показателем эффективности того или иного университета. Как сложилась жизнь студента, смог ли он найти работу по своей специальности, применяет ли знания, полученные в вузе, в своей деятельности? Вот вопросы, на которые должны искать ответы вузы. Практически невозможно получить статистику о трудоустройстве выпускников каждого вуза по сферам, секторам экономики. В развитых странах одним из главных индикаторов, на которые студенты обращают внимание при выборе университета и программ, является статистика размещения выпускников. Данные о том, как быстро находят выпускники работу, где именно они работают, являются важным показателем качества выпускников.

Какова вероятность того, что выпускник вуза получит звонок, электронное сообщение от своей альма-матер в течение шести месяцев, года, пяти лет после выпуска? Практически нулевая.

Между тем, поддержание связи с выпускниками является чрезмерно важным элементом операционной деятельности вуза, потому что нет лучших послов для университета, чем его выпускники! К сожалению, наши вузы работают с краткосрочными целями и заинтересованы в студенте только в период обучения. Это вытекает из того, что нет конкуренции среди вузов.

Не налажены система обратной связи со студентами и сеть выпускников после выпуска из вуза. У талантливых и успешных выпускников, вероятно, будет богатый опыт и навыки, которыми можно поделиться при общении с нынешними студентами своих вузов. В некоторых случаях это может пойти еще дальше, когда выпускники будут предлагать практическую поддержку студентам, нанимая и помогая им начать свою карьеру. Создание привлекательной сети выпускников для вуза выгодно, потому что успешные выпускники гораздо более склонны «вернуть долг» своему университету, знаниями и даже финансами. Это объясняется тем, что свою успешность они связывают с образованием и поддержкой альма-матер. В развитых странах, если учебное заведение частное, то основное финансирование приходится на инвесторов на ранней стадии, а позже на доноров в лице выпускников, которые образуют благотворительный фонд (endowment fund). Например, выпускник Гарварда Джон Полсон сделал самый большой денежный подарок в истории университета, в размере 400 млн долларов США, для поддержки школы инженерных и прикладных наук. Благодаря таким фондам и, самое главное, заинтересованности вуза в обеспечении доступа к образованию для талантливых абитуриентов, у которых нет возможности оплатить контракт, тысячи абитуриентов получают возможность обучения. В число их, бесспорно, входят и студенты из Узбекистана из таблицы 4. Автор, некоторое время назад поступивший в несколько университетов, должен был сделать выбор, т. к. университеты предлагали покрыть значительную часть расходов, и в итоге смог получить образование в Университете Дьюка благодаря академической стипендии (она покрыла 80% расходов на обучение) и поддержке благотворительного фонда.

Альтернативные решения

Поскольку в Узбекистане возникла проблема несоответствия спроса и предложения на услуги высшего образования, появление частных, негосударственных вузов помогло бы сделать высшее образование более доступным для всех. В данное время государство является главным «поставщиком» высшего образования в стране, и нет ни одного частного высшего учебного заведения. Для сравнения, в 2010 году треть всех студентов в мире обучались в частных вузах.

Участие государства в сфере частного высшего образования должно заключаться в правовом регулировании их деятельности, аккредитации и выдаче лицензий на право ведения деятельности. Поэтому нельзя сказать, что частные вузы будут существовать абсолютно автономно от государства. Преимущества частных вузов заключаются в том, что они больше ориентированы на потребности рынка труда, гибки в плане учебных планов и программ, а также практикуют более творческий подход к обучению. Частные вузы могут обучать по новым специальностям и уделять много внимания и ресурсов научным исследованиям и разработкам. Самое главное, частные вузы смогли бы принять абитуриентов, которые остаются за чертой высшего образования.

В 1991 году при Ташкентском государственном экономическом университете по инициативе Министерства высшего и средне специального образования и американских профессоров из штата Арканзас была организована Международная бизнес-школа «Келажак илми». Будучи единственным негосударственным вузом в Узбекистане, в 1997 году школа представила четырехгодичную программу делового администрирования на основе международных учебных планов — на английском языке, с соблюдением как местных, так и американских стандартов.

Студентам, в зависимости от результатов вступительных тестов и успеваемости во время учебы предоставлялись скидки на обучение от 30% до 100%. Вступительные экзамены проходили в несколько этапов, тем самым абитуриенты, которые не смогли поступить в государственные вузы, получали возможность начать учиться в том же году. Студенты должны были набрать определенное количество кредитов и две стажировки для выпуска. Чтобы трудоустроить каждого студента, в школе существовал карьерный центр, тесно сотрудничавший с компаниями в Узбекистане, что приводило к 100% занятости всех выпускников.

С другой стороны, для получения знаний человеку не обязательно иметь университетский диплом, особенно сейчас, когда технологии так развились, что, например, можно дистанционно получить доступ к материалам практически всех курсов Массачусетского технологического института.

Также не обязательно вкладывать крупные средства в строительство учебных корпусов, лекционных залов и содержание персонала; вместо этого можно систематически обучать молодежь по материалам ведущих мировых университетов и ресурсов на базе частных вузов. Например, проект Coursera, основанный профессором Стэнфордского университета Эндрю Ыном, сотрудничает с университетами, которые ведут в системе курсы по различным отраслям знаний и даже выдают сертификаты.

Другой пример — Khan Academy, основанная выпускником Гарварда и Массачусетского технологического института. Этот институт недавно запустил онлайн-программу MITx MicroMasters, целью которой является дать практические и теоретические знания в разных областях студентам по всему миру, которые не могут позволить себе оплатить контракт или поступить в институт. По окончании программы студенты получат возможность обучения в кампусе вуза и магистерский диплом.

Эти ресурсы, наряду с открытыми ресурсами многих ведущих университетов мира, дают отличную платформу доступа к образованию тем, у кого его нет. Так как в нашей стране ежегодно порядка 600−700 тысяч абитуриентов не поступают в вузы, можно выработать механизм, с помощью которого молодые люди могли бы получить знания и навыки с помощью вышеупомянутых ресурсов. Для этого нужны лишь административное сотрудничество с этими программами и доступ к интернету.

В любой реформе нужно помнить, что центром всего реформирования является человеческий капитал — то есть кадры. Поэтому необходимо кардинально пересмотреть отношение государства и общества к образованию, понять, что лучшие инвестиции — это инвестиции в образование.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции, а также с позицией аффилированных организаций.